政治

政治 【選挙の仕組み】国政選挙とは? – 衆議院総選挙と参議院通常選挙

国政選挙とは 国政選挙とは、国政に関わる選挙のことで、国会議員を選出します。 日本の国政選挙は、衆議院と参議院の二院制に基づいて行われるため、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の二つがあります。それぞれの選挙制度について詳しく見ていきまし...

政治

政治  政治

政治  科学・技術

科学・技術  教育・学習

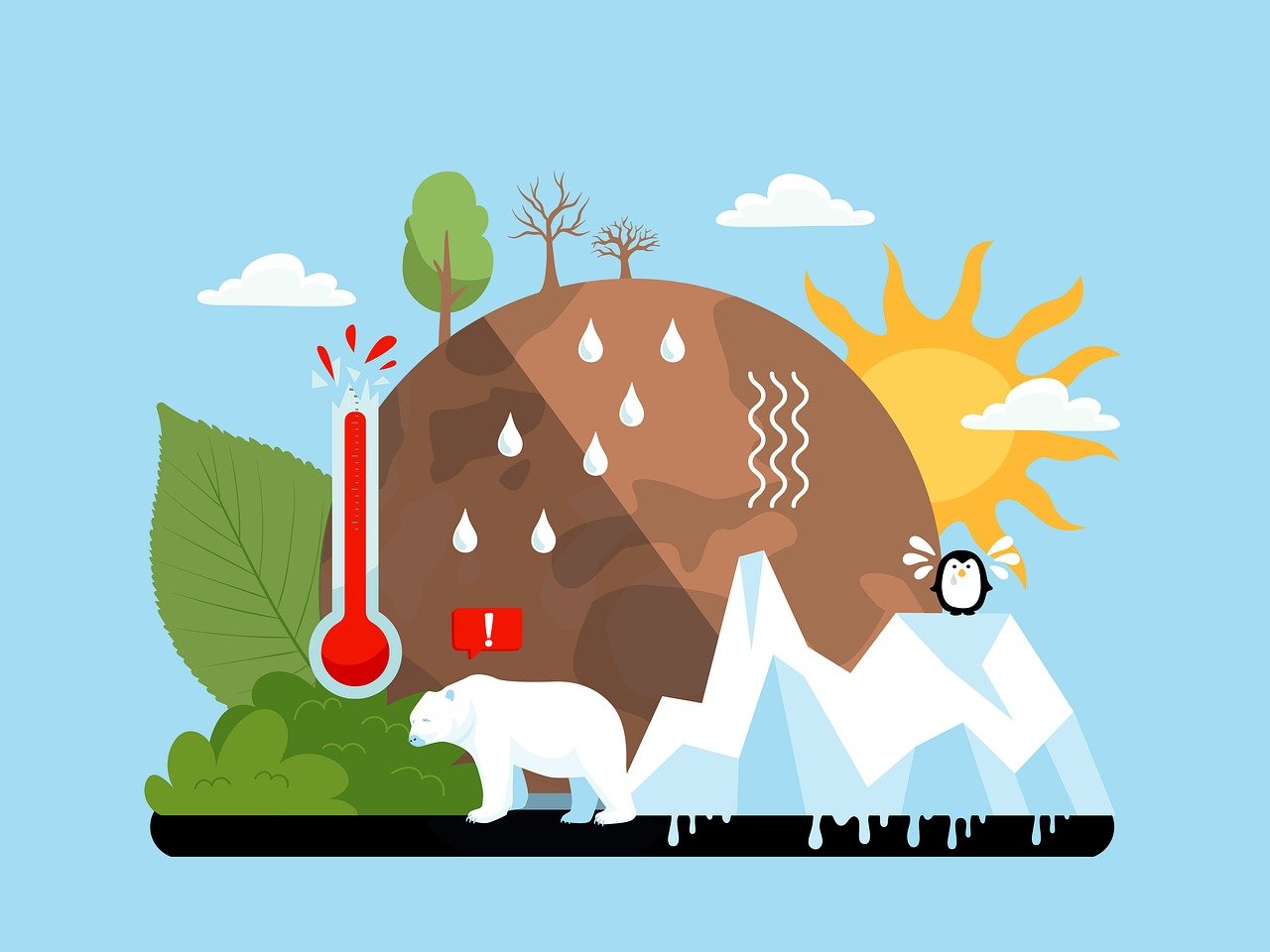

教育・学習  環境

環境  環境

環境  環境

環境  経済

経済  科学・技術

科学・技術  科学・技術

科学・技術  言葉・表現

言葉・表現  経済

経済