PCデポ「最高益」の実態を読み解く

PC専門販売店「PCデポ」に関する東洋経済の記事を2本読み比べると、その内容の対比が非常に興味深い。ひとつは約7ヶ月前、今年1月に掲載された記事、もうひとつは先週掲載された記事である。

■ 7ヶ月前の記事(2016年1月10日)

PCデポ、「サービス特化」でつかんだ最高益

——「商品は他社で買っていただいて結構です」

この時点の記事では、PCデポが家電量販店各社が苦戦する中で、来店客への商品説明などサービス重視戦略により3期連続の最高営業利益を達成する見通しであると報じている。

記事の要点は以下の通り:

- 2015年度、3期連続で最高営業利益を更新する見込み

- 業績拡大の主因は「物販からサービスへの転換」

- サービス売上は全体の50%にまで拡大

記事は、こうした取り組みを高く評価し、PCデポを時代に即した優良企業として肯定的に紹介している。

だが、この記事の中でもっとも注目すべき部分は、これ↓

商品棚の代わりに置かれているのは「相談コーナー」。この店のターゲットは、PCやスマホなどを使いこなせないシニア層だ。

で。下が先週の記事。

■ 先週の記事(2016年8月19日)

「高額請求」で大炎上、PCデポは氷山の一角だ

——似たような事例は掃いて捨てるほどある

高齢者を誤認誘導し、不必要かつ利用者に一方的に不利な会員契約を結ばせて、高額請求を繰り返していたという内容。。。

記事に取り上げられた事例は以下の通り:

- 80歳を超える高齢の独居老人がパソコン修理を依頼した際、月額1万5000円のサポート契約を締結

- 家族が異変に気づき解約を申し出たところ、20万円という高額な解約料を請求された

- 交渉により10万円まで減額されたものの、高齢者を誤認誘導した疑いが残る

3期連続で最高益を達成し、売上の約半分を占めるまでに成長した事業の実態は、要するに高齢者を食い物にした、詐欺まがいの手法によって成り立っていた……ということが明らかになった。

PCデポ流売り上げ増加術

この一件がきっかけとなって、今やNetとSNS上でPCデポのあくどいやり口が次々と報告されている。

ちょっと検索してみたら、出るわ出るわ。。。

・PCデポ流外付けHDDの販売方法

(Net上でよく出回ってる画像・出展不明)

外付けHDD自体の容量は1TBで、価格は右下に小さく書いてある7000円の方。

5TB、8500円というのは、左側周辺に、さらに小さくごちゃごちゃと書いてある4TBのクラウドサービス会員契約とまとめての値段。だから、購入にクレジットカードと身分証必須と書いてある(すんごくちっちゃく)。

外付けHDDを購入しようとした客に会員契約(初年度無料、年間費15000円)を誘導する内容になっている。HDDを買ったつもりが、気が付かずに、会員契約してしまった人もいたんじゃないだろうか。

で、いったん、その会員になると、解約条件が利用者に一方的に不利な規約が待っている。

・最近、話題になっているPCデポ流解約条件(抜粋、太字強調は引用者)

利用規約

第13条(会員の地位の承継)

2. 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第15条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。

第15条(会員による解約)

1. 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。

2. 当社は、前項において、自動更新が行われる月の20日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとします。また、更新月前の解約予約の受けは致しません。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。

3. 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づき支払うものとします。

会員が亡くなった場合でも、相続人等から解約通知がない限り、会社が請求権を持ち続けるという規約内容。。。

要するに、死んだあとも請求し続けるよ♡ということ。。。

そもそも解約するためには、更新月の20日間しか期間がない。

そして、解約したら、解約料20万請求されたっていうことで今回の騒ぎになった。

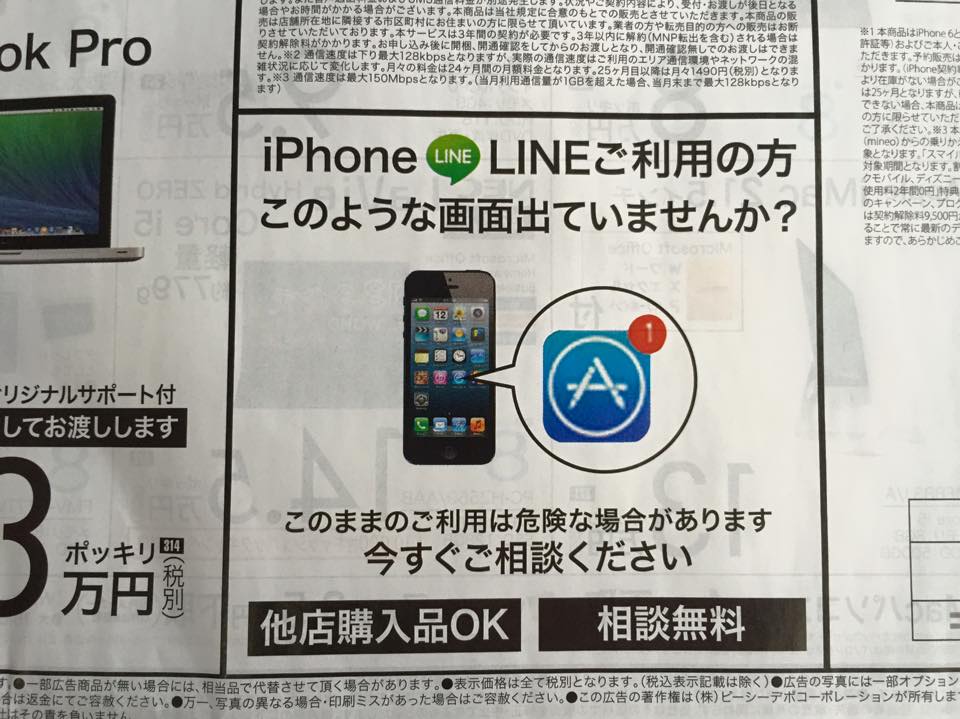

・PCデポ流広告

上の画像も今またTwitter上で話題になっているもの。

これ、ただのApple Storeのupdate通知だ。

これにさも危険があるかのような誤認誘導。。。もう、明らかにPCに疎い老人を食い物にしてますっていう企業の姿勢が非常に良く見て取れる画像だ。

PCデポは妥当なサービス?

ものごとには、いろんな意見がある。今回の件でPCデポを擁護する声も一部では上がっているようだ。確かに、パソコンの設定や操作には一定の知識が必要であり、技術の進化に対応するには専門家の助けを借りたいという要望は多くあるはずだ。

しかし、PCデポのやっていることを妥当なサービスと考えるのは明らかにおかしい。

PCのサポートを必要としているは、高齢者に限らず多くいる。だからその需要に応えるためのサービスを行うことには何の問題もない。

PCデポが問題になったのは、そのやり口だ。

高齢者に標的を絞った誤認誘導、消費者に一方的に不利な利用規約、第三者から見て明らかに不当な高額料金、などなど。。。

消費者が正確な情報を得られないまま契約を結んでしまえば、それはもはや「サポート」とは呼べないだろう。高齢者を誤認誘導してお金を振り込ませるオレオレ詐欺と変わらない。

高齢化が進み、独居高齢者が増加する中で、こうした「弱者を狙ったビジネス」が社会問題化している。単に「需要がある」という理由だけで正当化されるものではない。

以下の記事も、問題の構造を理解する上で非常に参考になる。

この記事では、高額な羽毛布団を複数購入させられた高齢者の例が紹介されている。本人は騙されたと認識しておらず、むしろ感謝しているというが、それが本当に「納得して選んだ結果」と言えるのかは疑わしい。

高齢化社会の進展を踏まえて、政治や行政には、こうした問題に対応できる消費者保護制度の整備が早急に求められている。

コメント