バイトテロ問題とその構造的背景

問題の発端:相次ぐバイトテロ

今年に入ってから、いわゆる「バイトテロ」がたびたび話題となっている。

これは、飲食店などで勤務するアルバイト従業員が、悪ふざけによる不適切な行為を撮影・SNSに投稿し、炎上を招く事態を指す言葉である。

実際に炎上を引き起こした事例として、以下のような行為が報告されている:

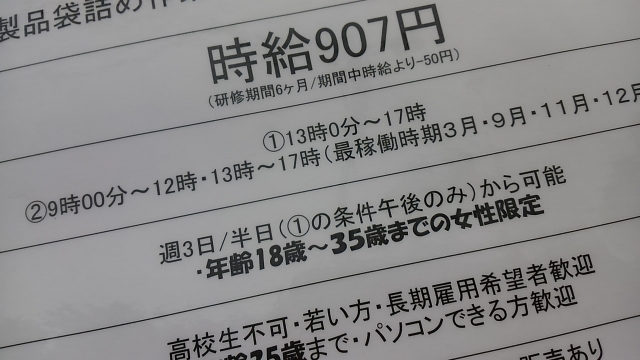

- くら寿司:生魚を一度ゴミ箱に捨て、再びまな板に戻す

- すき家:氷を床に投げたり、お玉を股間に当てて遊ぶ

- ビッグエコー:唐揚げを床に押し付けてから調理

- セブンイレブン(複数店舗):おでんを口に入れて吐き戻す、などの行為

- ファミリーマート:商品を舐めてから袋詰め

- 大戸屋:従業員が下半身裸になり局部をお盆で隠す

これらの行為は、衛生・倫理の両面から重大な問題を含み、消費者の信頼を大きく損なうものだ。特に飲食を扱う店舗でこのような映像を見せられれば、再訪をためらうのは当然の反応である。

誰が責任を負うべきか?

この種の炎上事件が連続して起きたことで、企業側も大きなダメージを受けている。たとえば、くら寿司は、騒動以降、売上や株価が急落し、深刻な経済的損失を被った。企業は謝罪に追い込まれ、関係者への法的措置(損害賠償請求)の検討も発表している。

このような企業対応に対し、「毅然とした態度だ」とする擁護の声も多い。しかし、この問題は、単に当該アルバイトを処罰するだけでは解決しない。むしろ、「誰に、どの範囲の責任があるのか」を冷静に検討する必要がある。

バイトテロ問題の三層構造

本問題の背景には、以下の三つの構造的要因が絡んでいると考えられる:

- 社会的責任に対する自覚の乏しい若年層の未熟さ

- 現場運営をアルバイトに依存する企業の労働構造

- 不適切動画を面白半分で拡散するネットユーザーの存在

1は表面的な直接原因、2がより本質的な構造的問題、3は炎上の加速要因であり、現代的な「劇場型社会問題」の様相を呈している。

企業の責任はどこまでか

企業が問題社員を処罰することは、短期的には必要な措置である。しかし、たとえばくら寿司が検討している「アルバイトへの損害賠償請求」は、法的・倫理的に見て疑問が残る。

労使関係においては、企業側に「報償責任」(使用者責任)の原則がある。従業員の行為に対する第一義的な責任は企業側にあり、責任をすべて従業員に転嫁するのは適切ではない。

さらに、くら寿司が「動画が撮影された時間帯は、店内にアルバイトしかおらず、事態を把握できなかった」と説明している点にも注目したい。これは、現場に管理責任者がいなかったことを意味している。調理場をアルバイトだけに任せ、監督者を置かないという体制そのものが、今回のような問題の温床になっているのではないか。

対応事例と限界

比較的前向きな対応を取った例として、大戸屋がある。全店舗を一日休業し、その時間を再教育に充てた。これは一定の評価に値するものの、「従業員教育の問題」として片付けてしまう姿勢には限界がある。くら寿司と同様、企業組織の構造的な課題への視点が欠けているためだ。

誰が「構造」に責任を持つのか

繰り返されるバイトテロ騒動は、個々のアルバイトのモラルの問題にとどまらず、企業の運営体制、教育方針、さらにはネット社会の構造とも深く関わっている。

「処罰して終わり」ではなく、雇用のあり方そのものを問い直す必要がある。バイトにすべての業務を任せ、管理者不在で店舗を回す体制では、同様の問題は再び起こるだろう。

問題の本質を覆い隠すネット世論

バイトテロに関する多くの議論が、当該従業員個人への非難に集中し、本質的な問題に踏み込めていない背景には、報道やネット上の議論の偏向があるのではないか。

SNS上では、不適切動画を探し出しては拡散し、個人を吊るし上げることを「正義」とする一部のユーザーが存在する。彼らは、いわゆる「炎上の担い手」であり、ネットスラングでは「修羅の民」などと呼ばれているようだ。

実際、「バイトテロ」と呼ばれるような行為は、近年に始まった現象ではない。これまでも類似の問題は断続的に発生してきたが、その多くは現場で個別に対処され、大きな騒動には至らずに収束してきた。それが社会的な注目を集め、「劇場型事件」として拡大するようになったのは、こうしたネット上の過剰な反応とメディアの追従による部分が大きい。

彼らにとって問題の核心は、従業員の行為そのものにあるというより、炎上という現象を作り出すことにあるように見える。つまり、実際に「何が問題なのか」は重要ではなく、「正義の鉄槌を下す」という構図に酔っているのだ。

中には、個人情報を特定し、それを公開・拡散する行為にまで及ぶ者もいるが、これらは明らかに行き過ぎた私刑であり、正義とは程遠い。こうした行為は、問題の解決どころか、むしろ事態を複雑化・過熱化させるだけである。

本当の問題は何か?

では、バイトテロと呼ばれる一連の問題の「本質」とは何なのか?

ここからは、表面的な炎上現象ではなく、より根本的な構造に目を向けながら、真に問うべき問題点を考察していきたい。

コメント