日々投げ込まれる大量のチラシ

自宅の郵便受けに、毎日のように大量に投げ込まれていくチラシ。。。

これって、非常に迷惑だと思いませんか?

重要な郵便物が、大量のチラシに埋もれてしまって、届いていることに気づかなかったり、誤ってチラシと一緒に捨ててしまったり。。。

迷惑極まりない行為が、規制されることもなく、まかり通っています。

しかし、チラシの無断投函は、住居侵入罪に問われる可能性の高い行為です。

前回の記事で、チラシ投函、いわゆるポスティングが違法行為に該当する場合を説明しました。

しかし、問題はここからです。現実的な問題として、取り締まりが非常に困難なのです。

ポスティング対策の難しさと現実

たとえポスティングが法律上、違法行為に問えたとしても、現実にはほとんど取り締まりが行われていないのが実情です。仮に警察に通報して違反者が現行犯で捕まったとしても、立件にまで至るケースは非常に稀です。つまり、法的には違法でも、実際には野放しの状態が続いているのです。

このように、違法性が明白でありながらも、司法や行政の対応は極めて限定的です。業者側にとっては、リスクが低いにもかかわらず広範囲に広告をばらまける手段として、ポスティングは依然として魅力的な手法となっているのでしょう。

個人でできるポスティング対策

行政の対応が期待できない以上、私たち個人が自衛するしかないというのが現状です。以下は、現実的に可能な対策の一部です。

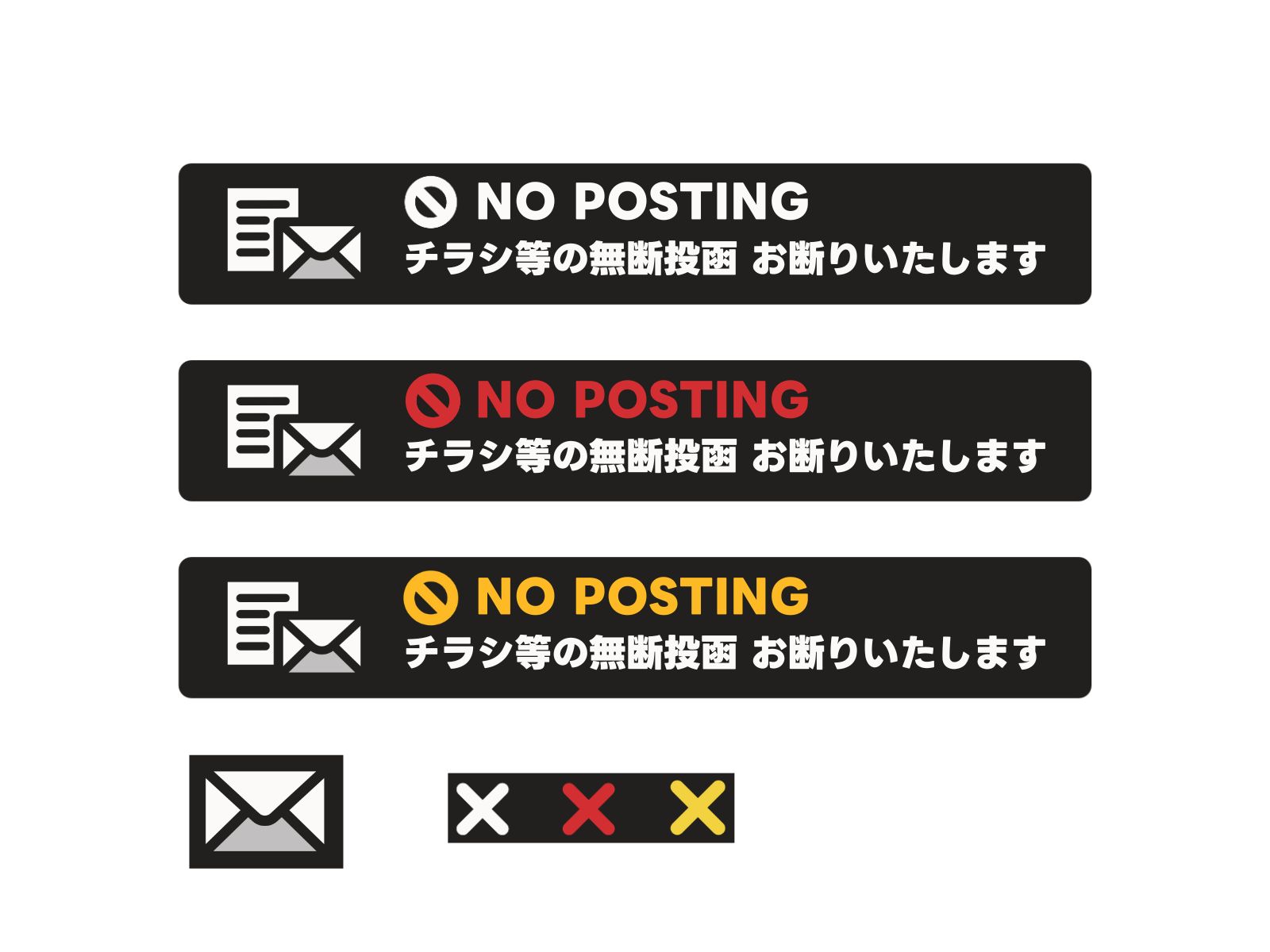

- 「チラシ投函お断り」の張り紙を設置する

法的拘束力はないものの、意思表示として有効です。これに反して投函された場合、「居住者の意思に反した侵入」として、住居侵入罪の一要素になります。 - 集合住宅であれば、管理人や管理組合に対応を依頼する

共用部の管理者に対し、ポスティング業者への注意喚起や巡回の強化を求めることができます。

ただし、特に戸建て住宅や個人宅の場合は、物理的な制約や管理者不在といった理由で対策が非常に難しいのが実情です。

注意喚起のリスク

ポスティングを見かけたら、その場で注意するというのも一つの方法です。

私自身は、過去にポスティングが原因で実害を受けたことがあるので、何度か現場で直接注意をしたことがあります。

しかし、ポスティング作業を行っている人物の中には、業者の下請けや個人請負のケースも多く、時に身元の不明な人物も含まれます。こうした相手に対して個人で注意を行うことは、もめごとに発展する可能性も高く、一般的にはあまりお勧めできません。絶対に安易に真似しないでください。

直接注意する際には、近隣住民や管理組合の人たちと協力した上で、複数人で対応してください。

現実は「野放し」

結論として言えるのは、実効性のある対策がほとんど存在しないという厳しい現実です。違法であるにもかかわらず、ポスティングという迷惑行為は社会的に放置され続けているのです。

では、私たちはこのまま不満を抱えながら、ひたすら我慢するしかないのでしょうか。

まだできることはある

いいえ、まだ希望は残されています。

行政を動かすことが難しい今、私たち一人ひとりができる範囲で行動を起こすことによって、状況を少しずつ改善していく道もあります。

次回は、「より具体的にできる対策」と、「自治体や議員を巻き込んだ働きかけ」について考えていきたいと思います。

コメント