増加する「バイトテロ」報道

近年、「バイトテロ」と呼ばれる事件が頻繁に報道されるようになっている。これは、アルバイト従業員が勤務中に撮影した不適切な動画をSNSに投稿し、炎上を引き起こす一連の騒動を指す。

最近問題となっている動画はいずれも、アルバイトしかいない時間帯に撮影され、すべてがチェーン店やフランチャイズ店舗で発生している。

フランチャイズ経営の構造的問題

フランチャイズという経営手法は1970年代にアメリカから導入され、1990年代以降の長期デフレ経済下でも業績を伸ばす効率的なモデルとして日本全国に拡大した。今日では、駅前、繁華街、地方のロードサイドに至るまで、フランチャイズ店舗が立ち並び、どこでも同じような光景が広がっている。

このような経営手法の特徴は以下の通りである:

- 規模のメリットを活かした原材料費の抑制

- 中央管理による業務のマニュアル化

- 販売管理費、人件費の徹底的な削減

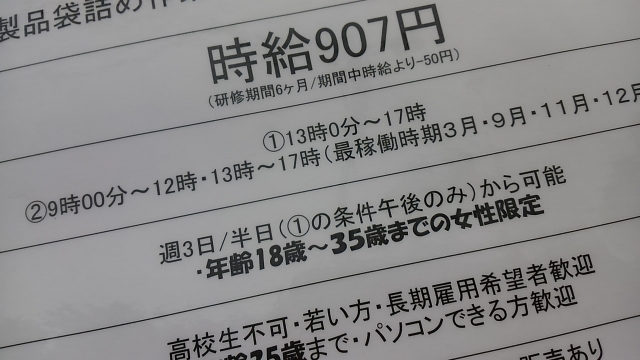

結果として、現場の運営は非正規雇用のアルバイトに丸投げされ、最低限の人件費で回されている。このような構造の中で、業務に対する責任感を持たない従業員が多くなるのは、ある意味当然とも言える。

そして企業側は、問題が発生した今になって「従業員教育の徹底」といった対処に追われているが、これは本質的な解決ではない。

SNS時代の可視化と影響の拡大

こうした問題行動は、SNSやスマートフォンが普及する以前から存在していた。SNSが一般化した2010年頃以降、目に見える形で問題が表面化しやすくなっただけである。

従来と異なるのは、悪ふざけの動画が一度拡散されると、企業のブランドが一気に傷つき、損害が甚大になるという点だ。企業からすれば、「テロ」と表現したくなるのも理解できる。

責任感が育たない労働環境

問題の本質は、「責任を取らない経営」と「責任を持てない労働環境」にある。企業は労働者を非正規として安く使い捨てる一方で、店舗運営の大部分を彼らに依存している。

こうした体制で働くアルバイトに、業務に対する当事者意識や責任感が育つはずもない。

不適切動画を投稿した従業員が、過去の炎上事例を知らなかったとは考えにくい。知っていても、「自分には関係ない」と感じていたのだろう。教育や見せしめ的な賠償請求を行っても、他人事である限り抑止力にはならない。

「バイトテロ」は構造的な現象

発覚したバイトテロは、氷山の一角にすぎない。バイト従業員による膨大な数の悪質行為があり、その内のごく一部が撮影され、さらにそのなかのごく一部がSNS上に投稿され、さらにそのうちのごく一部が、拡散されて炎上している。大多数のアルバイトにとって、炎上事件は「やりすぎた少数の話」であり、「投稿しなければ問題にならない」と考えている。

つまり、バイトである限り、業務に対する本質的な責任感は育たない。企業が従業員個人を処罰しても、「運が悪かった個人」を叩くだけに終わる。

この問題は、「誰がやったか」という個人の問題ではなく、「どうしてそうなったか」という労働構造の問題である。現場をアルバイト任せにしている以上、同様の問題は繰り返される。就業中のスマホ禁止などの対処で“見えなく”したところで、背景は何も変わらない。

求められるのは構造改革

「バイトテロ」は、教育不足や個人のモラルではなく、構造的な問題である。非正規雇用に依存する体制が続く限り、いたちごっこは終わらない。

現象としての「バイトテロ」を叩くだけでは、問題の本質は何も解決しない。「なぜ繰り返されるのか」という問いに対して、企業経営のあり方そのものが問われている。

構造的原因の解明へ──「個人叩き」では解決しない本質的問題

バイトテロのような問題を、その場限りの「個人の資質」の問題として片付けてしまうことは、本質の見誤りである。再発を防ぐためには、「なぜこのような行為が繰り返されるのか」という構造的な原因に目を向ける必要がある。ここで求められるのは、社会学的な知見に基づいた分析である。

問題の根底にあるのは、非正規雇用に現場業務のほぼ全てを依存する現在の経営体制だ。人件費を極限まで抑えなければ収益を維持できないような、脆弱な利益構造に偏った企業体質こそが、問題の再生産を招いている。

本来、人件費を過剰に削減しなければ利益を確保できないような企業は、長期的に見れば生産効率が悪く、競争力の低い存在であるはずだ。ところが日本では、長引く不況とデフレ経済の中で、そうした企業がむしろ「勝ち組」として市場で台頭してきた。

現在、バイトテロで取り沙汰されている企業の多くは、東証プライム(旧東証一部)に上場している大企業である。表向きには「安定した大手企業」として評価されている一方で、その実態は、現場の労働者に過大な負担を強いることで成り立っている。

SNS規制では本質的な解決にならない

企業側が再発防止策として講じる「SNS利用の制限」などは、単に問題の“見え方”を隠すための対症療法にすぎない。労働構造や雇用体制といった根本的な部分に手をつけなければ、同様の問題は形を変えて何度でも起こるだろう。

つまり、バイトテロの頻発は、特定の従業員のモラルに起因するのではなく、構造的な雇用・経営モデルに内在するリスクである。そして、企業が現在の経営方針と雇用体系を維持し続ける限り、問題の表出を防ぐことはできても、実態そのものは温存されたままとなる。

利用者も当事者であるという視点

最終的に損害を被るのは、劣悪な労働環境の中で提供されるサービスを利用している消費者自身である。利用者が「問題行動を起こしたアルバイト個人」を一方的に糾弾しても、それは一時的なストレス発散にしかならない。

本当に追及されるべきは、そうした行為が起こる環境をつくり、労働の質を軽視し続けてきた企業の責任である。消費者もまた、企業の経営体質や雇用方針に無関心でい続ける限り、この問題の当事者であり続けることを自覚すべきだろう。

コメント